一般内科について

当院では、⾵邪・発熱・腹痛・頭痛などの疾患や⾼⾎圧症・糖尿病などの⽣活習慣病の他に不眠やうつ病、不安症などの⼼療内科や膠原病・痛⾵・狭⼼症・弁膜症・不整脈・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・肺気腫・甲状腺疾患・認知症・泌尿器科など幅広い疾患に対応しております。

ここでは、最も⼀般的な⾵邪の診療について説明させていただきます。

下記の症状でお困りの方は、当院までお越しください。

⼀般内科の主な症状

- ⾵邪

- 発熱

- 倦怠感

- 気分がすぐれない

- 元気が出ない

- 眠れない

- ⾷欲が出ない

⼀般内科の疾患

- ⾵邪症候群

- インフルエンザ

- 新型コロナウイルス

- 頭痛

- うつ病

- 不眠

院内感染予防ご協⼒のお願い

- 1週間以内の発熱・コロナ感染疑い・かぜ症状(鼻汁、せき、のどの痛み)・嗅覚味覚障害がある方で来院希望の場合は、来院時間を指定させていただきますので、ご来院する前に当院窓口電話03-3377-4077までご連絡いただくか、ご来院する前に必ず通常(対面)診療予約でなくオンライン診療専用の予約サイトからご予約して受診してください。

- ご指定の時間にご来院された方は待合室以外の部屋にご案内しますので、来院された際は待合室に待たないで当院正面玄関付近で必ず当院窓口電話03-3377-4077までご連絡ください。

- 上記症状以外で当院に来院希望の⽅は、まず通常(対面)診療のご予約をしてください。

- 原因病原体に接触する確率を低下させる⽬的で、通常診療をご予約したすべての⽅に呼び出しメール設定をして頂いて予約時間直前のご来院をお願いしております。

⾵邪とは

⾵邪は急性上気道炎ともいわれ、主にウイルス感染(90%以上)などで声帯より上部の器官である喉頭や咽頭、扁桃、⿐などの上気道に炎症が⽣じる状態のことを⾔います。そのため、⿐汁やのどの痛み、咳などの症状を発症します。

この炎症が悪化して下気道(気管、気管⽀、肺)まで炎症が波及すると気管⽀炎や肺炎などの病気となります。また、ウイルスが消化管などに感染し、腹痛や下痢、嘔吐などの症状を発症した状態を感染性胃腸炎(お腹の⾵邪)と⾔います。

診断

問診の症状と、迅速診断キットで診断を行います。

高感度迅速診断キット

(富⼠ドライケムIMMUNO AG1)

写真現像の銀増幅技術による感度・特異度向上技術を採⽤して病原菌を⾼感度で検出できます。

判定時間は、5〜15分です。

検査できる病原菌(細菌性感染症も診断できます)

- 新型コロナウイルス

- インフルエンザ

- マイコプラズマ感染症

- A群溶連菌

- アデノウイルス

- RSウイルス

▲ウイルスを早く見つける。| FUJIFILM

⾁眼判定の迅速診断キットで検査できる病原菌

- インフルエンザ

- マイコプラズマ感染症

- A群溶連菌

- アデノウイルス

- RSウイルス

- ヒトメタニューモウイルス

- ロタウイルス

- ノロウイルス

治療方法

原則は対症療法です。

- 対症療法とは、咳が出てれば咳⽌め、のどが痛ければ痛み⽌めといった症状軽減⽬的の治療で、原因病原体に対する治療ではありません。

ウイルス感染が多いため、ほとんどの例で抗⽣剤は無効で14⽇以内に⾃然軽快します。

14⽇以上続く⾵邪症状は、⾵邪でない可能性があります。

| 症状 | 可能性がある疾患 |

|---|---|

| 咳が止まらない | 肺癌・喉頭がん・結核・肺炎・副鼻腔炎・声帯麻痺・アレルギー性咳嗽・甲状腺疾患 |

| 発熱がなおらない | 免疫不全・膠原病・肺炎・心内膜炎・血液のがんなど |

| 鼻汁が止まらない | 副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎・血管運動性鼻炎・髄液漏 |

| のどの痛み・違和感が改善しない | 咽喉頭神経症・逆流性食道炎・副鼻腔炎・甲状腺疾患・喉頭がん・食道癌 |

| 下痢がなおらない | 潰瘍性大腸炎・クローン病・細菌性腸炎・過敏性腸症候群・大腸がん |

上記症状が改善しなくてお困りでしたら、当院までご相談ください。

新型コロナウイルス検査について

- 発熱やかぜ症状、コロナ感染症の疑い(濃厚接触者など)でPCR検査や迅速診断検査を当院でご希望の方は、 ご来院する前に通常(対面)診療でなく必ずオンライン診療をご利用してください。ご利用が難しい場合や渡航用に陰性証明が必要な方は、ご来院する前に必ず当院電話窓口03-3377-4077まで電話をおかけください。

- 陰性証明書(日本語・英語・その他)の作成も行っております。

- 当院でPCR検査もしくは迅速抗原検査した場合のみ陰性証明書を発行できます。

- ワクチン効果判定用のスパイク蛋白抗体検査など各抗体検査も実施しております。

- 当院はベックマン・コールター社製のスパイク蛋白抗体検査をしており、28AU/ML以上ある場合は十分な抗体価があると判断されます。

新型コロナウイルス感染症について

当院では新型コロナウイルスに対する検査だけでなく、漢方薬による対症療法や後遺症の治療なども行っております。

構造

RNAウイルスの一種(一本鎖RNAウイルス)で、粒子の一番外側に「エンベロープ」という脂質からできた二重の膜とその周囲にスパイク蛋白を持っています。

感染経路

- 空気感染(空気中に浮遊した飛沫核〔飛沫の水分が蒸発したもの〕を直接吸い込むことで感染します)

- 飛沫感染(くしゃみ、咳、唾液、鼻汁の飛沫)

- 接触感染(人との接触、ドアノブ、携帯、リモコン、マウス、キーボードなど)

潜伏期間

平均:4~5日(1~14日程度の場合あり)

※オミクロン株の場合は2日間ほど潜伏期間が短くなります。

症状

一般症状

- 発熱

- 咳

- 倦怠感

- 頭痛

- 関節痛

- 喉の痛み

- 下痢

- 結膜炎

- 頭痛

- 味覚・嗅覚障害

- 皮膚発疹

- 指変色

重篤症状

- 呼吸困難

- 胸痛

- 言語・運動障害

後遺症症状

- 頭痛

- 呼吸困難

- 咳

- 嗅覚・味覚障害

- 睡眠障害

- 倦怠感

- めまい

- うつ病

- 不安症

- 脱毛

- 動悸

- 関節痛

治療

- ほとんどの人(軽度から中等度の症状)が、入院せずに回復

- 基本は対症療法(抗生剤は無効)

- 抗ウイルス剤(ラゲブリオ・ゾコーバ・パキロビット)

※当院でもラゲブリオ・ゾコーバの処方は行えます。

重症者

- デキサメタゾン

- レムデシビル

- トシリズマブ

- バリシチニブ

- アビガン(ファビピラビル)

- 抗体カクテル療法(ロナプリーブ)

療養期間

| 療養者 状態 |

0 日目 |

1 日目 |

2 日目 |

3 日目 |

4 日目 |

5 日目 |

6 日目 |

7 日目 |

8 日目 |

9 日目 |

10 日目 |

11 日目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 有症状 | 症状 出現 |

外出を控えることを推奨 (症状軽快後24時間程度) |

10日目が経過するまでは、 ウイルス排泄の可能性があり、 周りの方に移さないよう配慮 ・マスクの着用 ・高齢者等のハイリスク患者の接触は 控える |

解除 | ||||||||

| 無症状 | 検体 採取日 |

外出を控えることを推奨 | ||||||||||

※ワクチン接種と感染による合併症と死亡人数比較は、コロナワクチン詳しくはこちらをご参照してください。

インフルエンザとは

インフルエンザウイルス感染は、他のカゼより症状が激しく重篤な合併症も来しやすいことからカゼ症候群(普通のカゼ)から区別されております。

本ウイルスにはA/B/Cの3型があり、A/B型は主に寒い季節に流⾏しますが夏季でも散発的に感染を認めることがあります。C型は季節性がなく主に5歳以下の⼩児に感染し症状も軽症なことが特徴です。

インフルエンザ感染症のポイント

- 発症から12~48時間以内に医療機関を受診するべきである。

- 感染していても発症12時間以内は検査で陰性と出ることが多い。

- 発症から48時間以内に抗インフルエンザ薬を投与しないと効果がない。

- 抗インフルエンザ薬が処方されたら、すぐに使用するべきである。

- 朝、昼、夕まで待たない

- 発症早期は機械式の診断キットで検査するのが有効である。

※当院では富士ドライケムを使用 - ワクチンを注射しても感染する場合がある。

- 発熱しない場合がある。

- 流行期や周りに感染者がいた場合は、軽いカゼ症状でも感染の可能性が高い。

インフルエンザの潜伏期間と症状

潜伏期間は1〜3⽇ほどで、突然の⾼熱(通常38度以上)・頭痛・関節痛・筋⾁痛・全⾝倦怠感などの症状の後に上気道症状(⿐汁・咳・咽頭痛)が続きます。

腹痛や下痢を伴う場合があります。

インフルエンザの診断

問診の症状と、迅速診断キットで診断を行います。

インフルエンザの治療

対症療法

- 症状を和らげる薬を投与します。

原因療法

- 抗インフルエンザ薬(A/B型のみ)を投与します。

抗インフルエンザ薬の投与法

- A/B型インフルエンザ感染症の治療に対して投与します。

- 発症早期に投与するとより効果的で時間がたてば効果が減弱します。発症して48時間以内に投与しないと原則的に効果が得られません。

- 重症化のリスクが⾼く症状が遷延する場合は、発症後48時間以上でも投与を考える場合があります。

- 多くは⾃然軽快する病気なので、投与は必須ではありません。

- 投与しない場合は対症療法を、肺炎などを合併している場合は抗⽣剤を併用します。

48時間以内に投与が必要な理由

48時間以降に投与してもウイルスが増殖しきっていて⾃⼰免疫も増加してくる時期であるため、投与しても治癒期間の短縮にはなりません。

インフルエンザ療養期間

- 小学生以上の場合

発症日を0日目として5日目まで、かつ解熱後2日を経過するまでの期間

| 0 日目 |

1 日目 |

2 日目 |

3 日目 |

4 日目 |

5 日目 |

6 日目 |

7 日目 |

8 日目 |

9 日目 |

10 日目 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 小学生以上 | 症状出現 | 療養 期間 |

解熱 | 解熱後2日間 療養期間 |

療養 期間 |

療養解除・登校許可 | |||||

| 療養期間 | 解熱 | 解熱後2日間 療養期間 |

療養解除・登校許可 | ||||||||

- 乳幼児の場合

発症日を0日目として5日目まで、かつ解熱後3日を経過するまでの期間

| 0 日目 |

1 日目 |

2 日目 |

3 日目 |

4 日目 |

5 日目 |

6 日目 |

7 日目 |

8 日目 |

9 日目 |

10 日目 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 乳幼児 | 症状出現 | 療養 期間 |

解熱 | 解熱後3日間 療養期間 |

登園許可 | ||||||

| 療養期間 | 解熱 | 解熱後3日間 療養期間 |

登園許可 | ||||||||

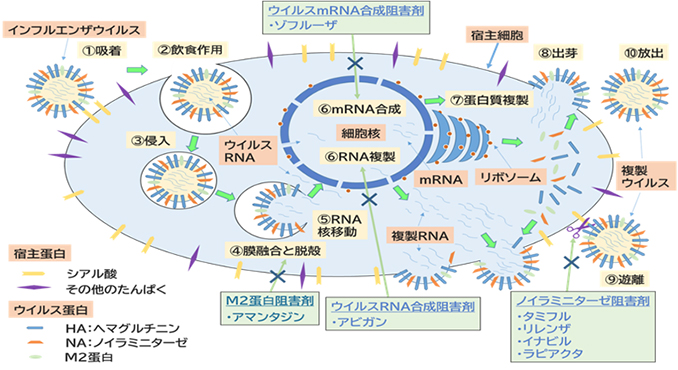

インフルエンザウイルスの増殖のしくみ

- インフルエンザウイルスは体内に侵⼊すると宿主細胞膜に吸着します。

-

①吸着するには、 ウイルス表面にあるHA:ヘマグルチニンとNA:ノイラミニターゼ(C型は違う蛋⽩質)という蛋⽩質が必要です。

- 蛋⽩質の構造の違いからHAは16種類とNAは9種類が報告されており、インフルエンザウイルスの亜型は、それらを掛け合わせて144種類(例H1N1・H3N2など)存在します。

- 吸着するとウイルスは、②飲⾷作⽤により膜につつまれて宿主細胞内に③取り込まれます。

- ウイルス表⾯はもともと殻のような膜で覆われており、飲⾷作⽤後は、もう⼀つの膜に覆われます。ウイルスが遺伝⼦を複製するためには、この2つの膜が邪魔になるため、M2蛋⽩(B/C型は違う蛋⽩)の働きで膜を崩壊させてウイルス遺伝⼦を細胞質に④放出させます。

- 核内に移⾏したウイルス遺伝⼦は、ウイルスRNA遺伝⼦の⑥複製が⼤量に⾏われるのと同時に、宿主のⅿRANの1部を使⽤して⾃⼰の⑥ⅿRAN合成を完成させます。

- 完成したmRNAは細胞質にあるリボゾームに移動し⑦ウイルス構成蛋⽩質(HA・NAなど)を製造し、宿主細胞膜にウイルスRNA遺伝⼦とともに運ばれ⼤量の⑧ウイルス複製が⾏われます。

- 複製されたウイルスはノイラミニターゼにより宿主細胞から⑨切り離され⑩放出されます。

インフルエンザ治療薬の作⽤機序と種類

ノイラミニターゼ阻害剤

ノイラミニターゼは複製されたウイルスを宿主細胞から切り離す役割があります。これを阻害するとウイルスが他の細胞に飛び立てなくなり増殖が抑制されます。

ウイルスmRNA阻害剤

(エンドヌクレアーゼ阻害剤)

ウイルス⾃⼰のmRNA合成を阻害するとウイルスRNAの殻にあたる部品(ウイルス構成物質)の製造が出来なくなります。その結果、ウイルスRNAが⼊る殻(RNAの家であり乗り物)が作れなくなり増殖が抑制されます。

ウイルスRNA合成阻害剤

(RNAポリメラーゼ阻害薬)

ウイルスの殻の中に入るウイルスRNA遺伝子の合成を阻害することで増殖を抑制する薬です。現在限られた施設しか使用できません。

M2蛋⽩阻害剤

ウイルス殻と飲⾷作⽤の膜を破る作⽤のM2蛋⽩を阻害することでインフルエンザウイルスを殻に閉じ込めて増殖出来ないようにする薬です

- アマンタジンは唯⼀のM2蛋⽩阻害剤ですが、現在インフルエンザ治療には、ほとんど使⽤されていません。

| 機序 | ノイラミニターゼ 阻害剤 |

ウイルスmRNA 阻害剤 |

ウイルスRNA 阻害剤 |

M2蛋白 阻害剤 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 効果 | A/B型のみ | A/B/C型 | A/B/C型 | A型のみ | ||

| ウイルス排出 消失時間 |

72時間 | 24時間 | ||||

| 薬剤名 | 投与 日数 |

単回 | イナビル (吸) |

ゾフルーザ (錠・顆) |

||

| ラピアクタ (点)※ |

||||||

| 5日 | ||||||

| タミフル (CAP・細) |

アビガン (錠) |

アマンタジン (錠・細) |

||||

| リレンザ (吸) |

||||||

CAP:カプセル/錠:錠剤/細:細粒/顆:顆粒/吸:吸入薬/点:点滴薬

※重症時連日投与

抗インフルエンザ薬の選択法

ゾフルーザは単回投与で選択されやすい薬ですが、ウイルスの耐性化や価格が高いなどの問題があります。抗インフルエンザ薬の選択でお悩みの方は、下記の表や価格一覧表をご参考ください。

| 投与 期間 |

薬の名前 | 5歳以上 | 生後2週から5歳未満 | 内服できない | 錠剤がのめない | 吸入剤と錠剤が使用できない | 吸入剤も内服もできない | 気道が 過敏 |

吸入剤がうまく吸えない |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 単 回 |

ゾフルーザ錠(内) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||

| ゾフルーザ顆粒(内)※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| イナビル(吸) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||

| ラピアクタ(点)※ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |

| 5 日 |

|||||||||

| リレンザ(吸) | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | ||||

| タミフルCAP(内) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||

| タミフル細粒(内) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

◎:重症の場合は第1選択

〇:推奨

△:リレンザは単回投与でないため⼀度失敗しても次があるため練習ができます(吸⼊⼊⾨薬)

- ゾフルーザ顆粒は体重20㎏未満の⼩児の使⽤に対して承認が取れていないため、2019年4⽉時点ではまだ発売されていません。10㎏以上の⼩児に錠剤使⽤可能です。

- ラピアクタは、通常は単回投与ですが重症の場合は連⽇投与が可能です。

インフルエンザ感染による異常⾏動と注意事項

特徴

- 就学以降の⼩児・未成年者の男性に多く認められる。

- 寝起きに起きやすい。

- 発熱から2⽇間以内に発現することが多い。

例

- 突然立ち上がって部屋から出ようとする。

- 興奮して窓を開けてベランダに出て、飛び降りようとする。

- 人に襲われる感覚を覚え、外に出ようとする。

- 突然笑い出し、階段を駆け上がろうとする。

- 自宅から出て外を歩いていて、話しかけても反応しない。

- 変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る。

対策

- その間、転落等の事故防⽌のための対策や患児の監視をする。

- 一戸建ての場合は1階などに寝かせるようにする。

- マンションなどで1階に寝せることが出来ない場合

- ベランダに面してない部屋や窓に格子のある部屋に寝かせる。

- 窓ガラスや⽞関等の鍵・チェーンを閉めて、その近くに寝せないように対策をする。

なぜ発熱しないインフルエンザ感染があるのか?

昔からの要因

- インフルエンザウイルスに抵抗する免疫⼒が強い。

- A型インフルエンザ感染でも認めるが、B型のほうが⽐較的多く認められる。

- ⾼齢者(⼆つの理由)

- 感染の経験値が⾼いため、多数の亜型インフルエンザウイルスに対する抗体を持っている。

- 免疫⼒が低下し、発熱がおこらない。(重症化しやすい)

現代の要因

- インフルエンザワクチン接種をしている。

- 痛み⽌めや解熱剤、⾵邪薬、漢⽅薬を内服している。

熱を下げる代表的な薬剤

- NSAIDs(痛み⽌め・解熱剤・⾵邪薬)

- ロキソプロフェンナトリウム

薬剤名:ロキソニン・ロキソプロフェンなど - イブプロフェン

薬剤名:ブルフェン・イブなど - アセトアミノフェン

薬剤名:カロナールなど - サリチル酸系成分含有の解熱剤(15未満が原則禁忌)

薬剤名:PL配合顆粒・ピーエイ配合錠・バファリン配合錠・エテンサミドなど - ジクロフェナク含有の解熱剤(全年齢で禁忌)

薬剤名:ボルタレンなど - メフェナム酸含有の解熱剤(全年齢で禁忌)

薬剤名:ポンタールなど - インフルエンザ脳症などの合併を起こす場合があるため、インフルエンザ感染時は上記Ⓑの内服薬は飲まないようにお願いします。⽇常的に飲んでいる場合は主治医と相談してください。

- 副腎皮質ホルモン

薬剤名:プレドニゾロン・プレドニン・メドロール・デカドロン・ゼンダコート - 漢⽅薬

薬剤名:⿇⻩湯・葛根湯・葛根湯加川芎⾟夷・⼩⻘⻯湯など(⿇⻩・葛根・生姜・桂皮・升麻・防風・柴胡などの生薬を含有の漢方薬)

※下線の内服は成⼈のみ投与可能